化身“得力助手”,器官科研機研究成果再獲權威期刊收錄

近日,何曉順教授團隊在揭示乙肝相關慢加急性肝衰竭進展方面再迎新突破。

何曉順教授團隊聯合中山大學生命科學院鄺棟明團隊,在肝病領域權威雜志《Hepatology》發表論文。

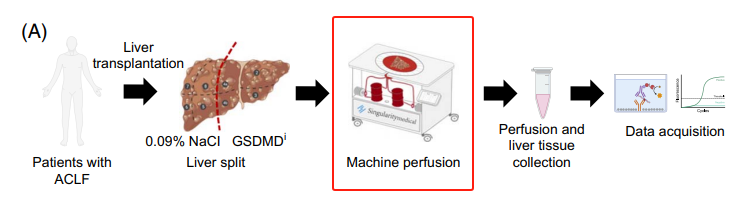

本次研究以體外病肝養護模型作為觀察樣本。中山大學附屬第一醫院趙強教授、中山大學生命科學學院陳東萍副教授和陳華迪博士為該論文第一作者。

慢加急性肝衰竭(ACLF)嚴重威脅我國及世界范圍內人類的健康。乙型肝炎病毒(HBV)感染是導致ACLF的主要原因。

當前,關于HBV相關ACLF過程中肝細胞死亡的模式及其調控機制尚未明確。深入研究細胞死亡的具體方式及觸發因素,將有助于開發新的治療策略,針對性地阻斷細胞死亡過程,從而提供治療上的新思路。

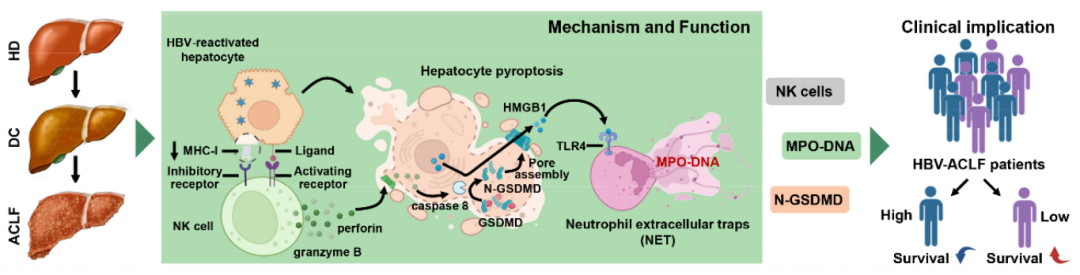

研究聚焦NK細胞觸發肝細胞焦亡導致中性粒細胞發生細胞外誘捕網 (NETs) 促進乙肝相關ACLF進展的新機制,并據此證實NET標記物MPO的預后價值,提出并證實抗焦亡治療的新策略。

論文模式圖

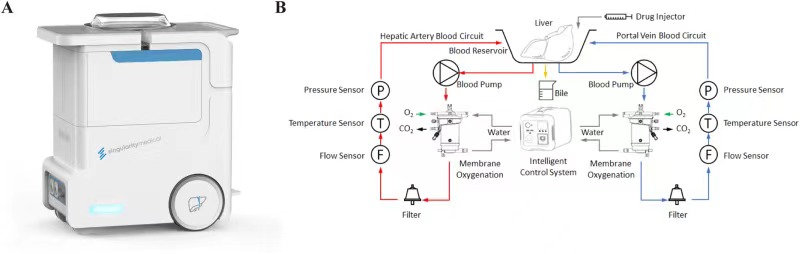

公開論文顯示,該研究借助奇點醫療器官科研機Life-X100R作常溫機械灌注,對肝移植切除的HBV-ACLF病肝進行離體養護,以建立離體器官疾病模型,同時結合灌注給藥進行實驗對照,以更好地闡明相關疾病機制。

研究團隊由此證明了抑制肝細胞GSDMD焦亡-HMGB1釋放可以阻斷NETs的生成,從而阻止乙型肝炎病毒相關慢加急性肝衰竭的發展。

奇點醫療器官科研機Life-X100R為切除病肝提供常溫機械灌注支持

工欲善其事,必先利其器。

近來,奇點醫療器官科研機Life-X100R接連在國際權威論文亮相,化身科研工具助手,拉動科研成果“高產”,相關研究成果同時登錄移植領域公認權威期刊《美國移植雜志》發表。

歸根結底,其優勢在于通過離體器官養護技術,將疾病切除器官“變廢為寶”,打破了現有醫學研究模型不真實的難題,構建了貼合臨床場景、深具臨床導向的人類疾病器官模型,不僅規避活體動物實驗在時間、成本、倫理方面的“隱性”障礙,同時開發了以器官為研究單元的新維度,消除了以分子過于微觀、人體過于宏觀的“不直觀”,為研究器官疾病機制原理、探索相應治療策略打開新通道。

另一方面,論文的成功刊出,也論證了器官科研機的產品技術邏輯經得起國際標準審視,實驗呈現結果公信可靠,為我國醫療科研工作者擴大器官潛在研究視角提供了新生代、可信賴的科研工具支撐。

奇點醫療器官科研機Life-X100R登錄移植領域權威期刊《美國移植雜志》

從器官移植到器官科研,Life-X100系列的誕生就是圍繞器官潛力場景而展開的“一條龍”產品,是實現器官中觀領域研究新突破工具層面的“最大公約數”。

相較于傳統生物實驗模型,以器官科研性質Life-X100R為依托的真實疾病器官模型深具臨床病理真實性,可作為離體器官研究、器官互相作用的前沿科研儀器,實現對各器官生理功能及病理機制的精準分型和深入解析,有利于推動我國器官基礎研究原始創新的突破。

同時對于加強新藥研發也具有顯著參考價值,或可成為疾病研究及新藥研發的利器,有利于加快我國創新藥物研發進程,推動國際藥物研發市場及腫瘤標記物市場的變革。